巨型蜘蛛机器人=打印月球基地的微波3D打印机

- 756

- 0

如果大家还记得,方片3曾经报道过一个美国国家航空和宇宙航行局 (Nasa)参与的,利用月球表面岩石做原料的3D打印研究项目。欧空局(ESA)也与Foster+Partners建筑事务所合作,在研究如何以月球土壤为原料进行3D打印。这次,小编为大家带来和之前报道过的两项研究大有不同的另一个月球基地项目:同样来自Nasa的SinterHab(如左图),这款月球基地将不再采用和在地球上3D打印建筑相同的方法,而是开发一种更为新奇大胆的技术:用巨型六脚蜘蛛机器人采用微波烧结的方式,就地取材,以月球表面灰尘为原料,3D打印人类的月球基地。

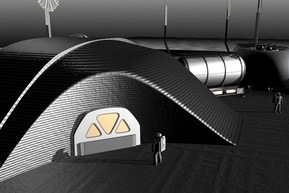

如果大家还记得,方片3曾经报道过一个美国国家航空和宇宙航行局 (Nasa)参与的,利用月球表面岩石做原料的3D打印研究项目。欧空局(ESA)也与Foster+Partners建筑事务所合作,在研究如何以月球土壤为原料进行3D打印。这次,小编为大家带来和之前报道过的两项研究大有不同的另一个月球基地项目:同样来自Nasa的SinterHab(如左图),这款月球基地将不再采用和在地球上3D打印建筑相同的方法,而是开发一种更为新奇大胆的技术:用巨型六脚蜘蛛机器人采用微波烧结的方式,就地取材,以月球表面灰尘为原料,3D打印人类的月球基地。SinterHab项目的参与者是Nasa的喷射推进实验室(JPL)的科学家们,以及太空建筑师Tomas Rousek, Katarina Eriksson和Ondrej Doule等。在SinterHab的命名中, sinter的意思是烧结,Hab是habitat(栖息地)的简写,所以SinterHab的名字已经很能说明这项研究的内容:用烧结月球灰尘的方式建造人类栖息地。如果有人还不熟悉“烧结”这个名词,它的意思是将材料加热到恰好低于它的熔点的温度,这些被加热的,极细致的,纳米级的粉末颗粒就会凝聚成一块像陶瓷一样的固体。烧结月球粉末所需温度在1200到1500摄氏度之间。

JPL的科学家们打算利用微波来完成烧结工作,因为月球土壤中已经含有的铁制纳米颗粒将为土壤吸收特定波段的微波,从而起到有效加热和粘合月球土壤的作用。

这个计划由于不需要从地球运送粘合剂到月球,因此比其他两项月球基地计划显得更具优势。而太阳能板将为烧结用的微波炉提供能源,也会为打印好的月球基地提供能源,因此整个月球基地项目的选址就在太阳几乎永不下山的Shackleton火山口的边缘。

月球基地的制作者将是一个巨型的六腿蜘蛛机器人。它的样机已经建好并通过了测试,名字叫做“运动员号”月球车 Athlete rover,是设计大小的一半(如左图)。这是一个人工控制的太空机器人,它有六条8.2米长的腿,每条腿的末端都装有轮子,顶部还有一个可分离的可居住航空舱。

机器人的6条腿能根据情况的需要,提供多种不同功能。比如:它有 48个3D摄像头,能将录像源源不断传输给它的操作者,不管操作者是在航空舱里,还是月球的别的什么地方,甚至是地球上;它有300公斤地球引力条件下的载重量,能很容易的做铲,挖,抓取等动作,也能到处戳戳点点。所以,它既是一架普通的航空车,也是一辆施工装载车。它甚至能随时被分解成两个小些的3腿航空车。而一个微波3D打印机将被装载在它的某一条腿上,用于修建基地。

下面这个视频就是官方发布的跳着舞的“运动员号”月球车,大家欣赏一下。

对于月球基地的建造,不论从能源或是从材料的角度,烧结都是一项很便宜的技术。因为你无需从地球运输原材料 。一辆“运动员号”月球车应该可以在两周内建造好一个月球基地的基本结构。而所有的扩展用模块,以及建好后覆盖在基地外面的包膜都可以和其他准备物资一起,用同一艘火箭运到月球。国际空间站目前的花费差不多是1500亿美元,而受益于微波烧结3D打印技术,建造和维持一个月球基地很有可能比这要便宜的多得多。

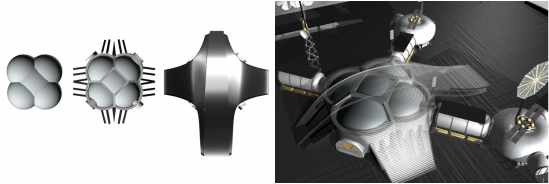

采用烧结技术的另一项优势是航空员可以使用那些环绕在他们基地周围的月球灰尘建设基地,同时阻止灰尘堵塞他们的仪器和装置。因为月球灰具有极强的研磨性,而月球上又没有地球所拥有的自然风化和腐蚀效应,所以月球灰不会附着到光滑的球体上,而会一直以纳米颗粒的锯齿状形式到处飘荡,进入任何暴露在外的裂缝中,伸出外面的镜头上,磨损空气密封层,甚至能深深的潜入到人的肺里。前阿波罗航空员Harrison Schemidt说,灰尘才是月球上的最大的环境问题,甚至比辐射的问题还要大。而SinterHab对抗辐射的方法是将建筑的基本构造和“置于战略位置的水箱” 以及多层膨胀聚合物组合到一起 (右图)。

采用烧结技术的另一项优势是航空员可以使用那些环绕在他们基地周围的月球灰尘建设基地,同时阻止灰尘堵塞他们的仪器和装置。因为月球灰具有极强的研磨性,而月球上又没有地球所拥有的自然风化和腐蚀效应,所以月球灰不会附着到光滑的球体上,而会一直以纳米颗粒的锯齿状形式到处飘荡,进入任何暴露在外的裂缝中,伸出外面的镜头上,磨损空气密封层,甚至能深深的潜入到人的肺里。前阿波罗航空员Harrison Schemidt说,灰尘才是月球上的最大的环境问题,甚至比辐射的问题还要大。而SinterHab对抗辐射的方法是将建筑的基本构造和“置于战略位置的水箱” 以及多层膨胀聚合物组合到一起 (右图)。 月球基地的基础结构将是“泡泡”(如左图)。该结构是伦敦太空建筑师Rousek,Doule和Eriksson一起研发的。这项设计被发表在学术期刊Acta Astronautica上。它的设计原理来自肥皂泡,这也是它名字的由来。也许你曾经留意过,当你在洗泡泡浴的时候,一组一组的泡泡会自动的很自然的组合在一起,形成一个更坚固的结构,而这个结构就是SinterHab将会采用的:一堆石头泡泡将会以肥皂泡扎堆的样式被连接在一起,外面再加上包层。

月球基地的基础结构将是“泡泡”(如左图)。该结构是伦敦太空建筑师Rousek,Doule和Eriksson一起研发的。这项设计被发表在学术期刊Acta Astronautica上。它的设计原理来自肥皂泡,这也是它名字的由来。也许你曾经留意过,当你在洗泡泡浴的时候,一组一组的泡泡会自动的很自然的组合在一起,形成一个更坚固的结构,而这个结构就是SinterHab将会采用的:一堆石头泡泡将会以肥皂泡扎堆的样式被连接在一起,外面再加上包层。目前,SinterHab已经发展到2.0版本,目标是进一步开发室内设计,装配和施工程序,以及生命支持系统。

(本文编译自英国连线)(本文作者为"fangpian3",最初发表于fangpian3.com,该网站现与诺研3D打印服务网合并为同一网站)