未来技术热点,3D打印登顶

- 596

- 0

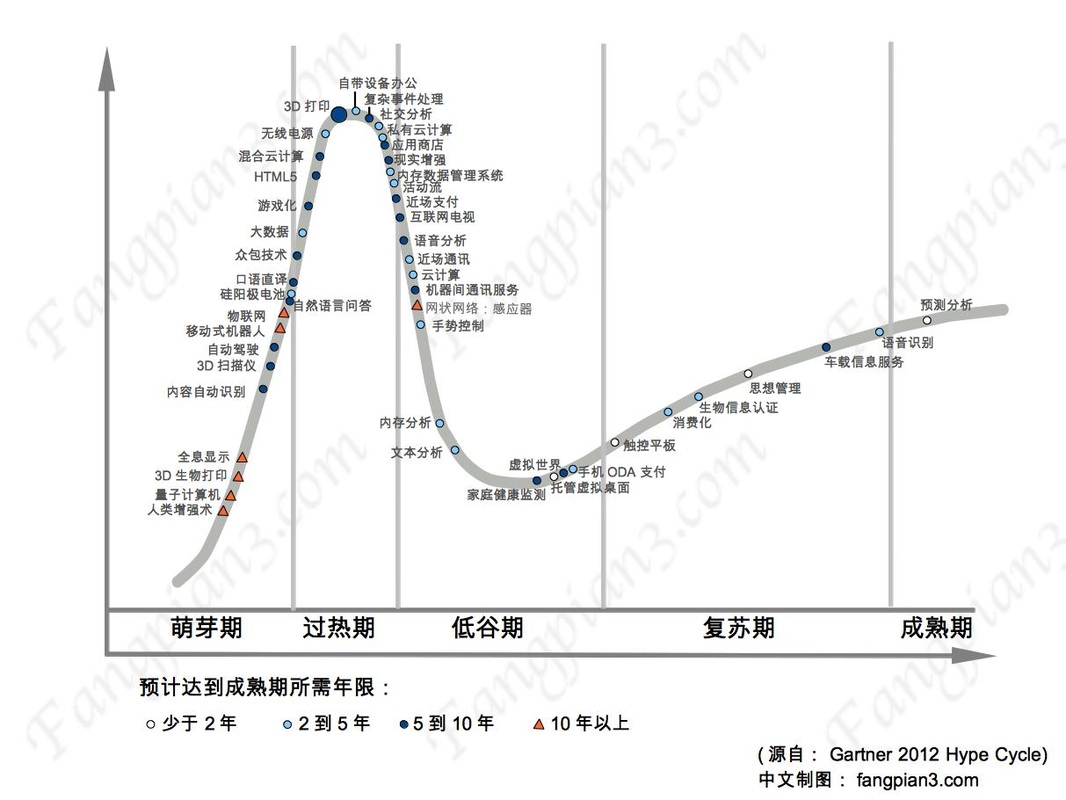

8年前当我拿到我的第一台智能手机诺基亚6200时曾经感叹,手机做成这样就可以了,经过一番折腾之后,所有我想要的功能都能满足:上网,玩游戏,看视频,读电子书,gps导航;而不到10年之后的今天,塞班已不复存在,诺基亚已经明日黄花。不仅我曾经使用的那些功能再不需要“一番折腾”就唾手可得,而且很多想都没想到的功能也极大改变了我们的生活,触摸屏,语音识别,手机支付等等,科幻小说神话故事中的畅想很多都变成了现实。 十年后的世界会变成怎样?今天在网上看到一幅有意思的图“Gartner的2012热点技术成熟曲线图”,上面列举了当今最受追捧的48种新兴技术,这些技术的发展将影响未来十年世界的面貌。我们不妨稍微梳理一下这些技术,看看您看好哪些个?最期待哪些个?又认为这张图遗漏了哪些热点?

先来介绍下Gartner公司和Hype Cycle。 Gartner中文全称为高德纳咨询公司,是全球最具权威的IT研究与顾问咨询公司。Hype Cycle翻译为技术成熟度曲线,技术成熟周期或者技术炒作周期,是Gartner公司发现的科技公司及相关技术的成长曲线。Gartner公司自1995年开始每年发布一次Hype Cycle,用以跟踪技术的发展趋势,同时为各类组织及时有效地进行技术部署提供指南。

一个新兴技术从萌芽到成熟可以分为五个阶段:

1、“萌芽期(Technology Trigger)”:新技术产生之初,开始被人关注,曝光率上升;

2、“过热期(Peak of Inflated Expectations)”:媒体炒作概念达到顶峰,让大家对新技术产生了大量不切实际的期望;特征是:“人人都在谈论它,却没有几个真正懂它”。

3、“破灭期(Trough of Disillusionment)”:期望越高,失望越大,现实中人们发现一些失败的案例,媒体也从原先的支持者变成声讨者,然后逐渐被人淡忘。

4、“复苏期(Slope of Enlightenment)”:虽然该技术已经很少被曝光,但还是有人在研究它适合什么,不适合什么,慢慢清楚该技术的优势和局限。当然,很多技术走不出复苏期就永远消失了。

5、“成熟期(Plateau of Productivity)”:逐渐成熟的新技术找到了合适的市场定位,虽然不像媒体之前炒作那样具有革命性,颠覆性,但却让人们认识到它的作用并接受接纳,这时候已经不需要有人谈论它了。

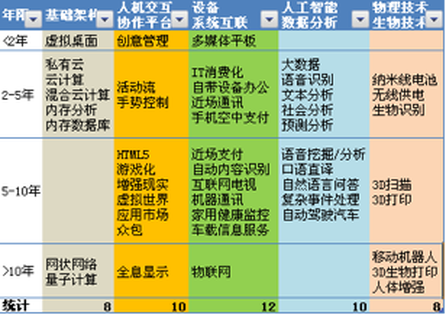

今年发布的48项技术大致可分为5个大类:基础设施(Infrastructure), 人机交互/协作平台(User Interaction and Collaborative Platform),设备/系统通讯(Device & System Communication),人工智能/数据分析(AI & Data Analysis)和物理及生物技术(Physics & Biology)(如表)。

我对其中绝大多数技术并不深刻了解,遵循不懂的不说的原则,我就只点评一下处在峰值的3d打印及其相关技术。别的技术,文章后会转载别人做的一个点评。

正如技术周期图所示,今年3d打印达到了期望值的顶峰,媒体展示了过分的热情,天天鼓吹第三次工业革命。3d打印相关技术包括3d打印,3d扫描和3d生物打印。我认为这图上缺失一个3d相关的技术,就是未来可能出现的数字模型商店。可能由于现在处于育种期,也没有清晰的商业模式,所以并没有上榜。

3d生物打印是指3D打印人体细胞甚至人体器官;3D直接打印功能性的活体器官如心肝脾肺肾到目前为止还只是个概念。虽然媒体报道过几例,但离实际应用还有很大的距离。十年,二十年,甚至三十年后能看到真正临床应用的案例都算非常成功了。

3d扫描能帮助3d打印建立模型,对逆向工程或者3d照相馆等以复制为目的的模式有用。但是3d打印绝不应该只是复制现有的产品,甚至不应该仅着眼于替代现有生产线,而是应该能够设计生产前所未有的新的产品,从而解放人的想象力,更好地改变人的生活。关于3d扫描技术的预测我觉得有些保守,因为目前3d扫描发展迅速,我想5年之内,应该有成熟的技术能通过几张照片便能建立3d模型。

Gartner预测3d打印5年内能够成熟算是很乐观了,现在3d打印在媒体上是当红炸子鸡,变得过犹不及了。媒体报道好不好?正如这周期表上所示,报道越多,期望值越大,破灭期摔的也越狠。炒作过头有两个表现:一是不断炒冷饭,把五年甚至十年前便已经实现的事情反复拿出来当新闻变着法地炒;二是媒体人不断辞职下海投入到3d打印行业,《连线》杂志的主编,OpenHouse的资深记者都摇身一变成为数字打印公司的CEO,创始人。媒体把3d打印说的跟祖传秘方似的,包治百病,现在看来风头过后必然会有失落。3d打印业界需要保持清醒,尽量让这个落差小些,平缓些,理智些,毕竟3d打印还面临着不少亟待解决的问题。这些问题没有着落,3d打印是不会真的带来第三次技术革命的。

正如技术周期图所示,今年3d打印达到了期望值的顶峰,媒体展示了过分的热情,天天鼓吹第三次工业革命。3d打印相关技术包括3d打印,3d扫描和3d生物打印。我认为这图上缺失一个3d相关的技术,就是未来可能出现的数字模型商店。可能由于现在处于育种期,也没有清晰的商业模式,所以并没有上榜。

3d生物打印是指3D打印人体细胞甚至人体器官;3D直接打印功能性的活体器官如心肝脾肺肾到目前为止还只是个概念。虽然媒体报道过几例,但离实际应用还有很大的距离。十年,二十年,甚至三十年后能看到真正临床应用的案例都算非常成功了。

3d扫描能帮助3d打印建立模型,对逆向工程或者3d照相馆等以复制为目的的模式有用。但是3d打印绝不应该只是复制现有的产品,甚至不应该仅着眼于替代现有生产线,而是应该能够设计生产前所未有的新的产品,从而解放人的想象力,更好地改变人的生活。关于3d扫描技术的预测我觉得有些保守,因为目前3d扫描发展迅速,我想5年之内,应该有成熟的技术能通过几张照片便能建立3d模型。

Gartner预测3d打印5年内能够成熟算是很乐观了,现在3d打印在媒体上是当红炸子鸡,变得过犹不及了。媒体报道好不好?正如这周期表上所示,报道越多,期望值越大,破灭期摔的也越狠。炒作过头有两个表现:一是不断炒冷饭,把五年甚至十年前便已经实现的事情反复拿出来当新闻变着法地炒;二是媒体人不断辞职下海投入到3d打印行业,《连线》杂志的主编,OpenHouse的资深记者都摇身一变成为数字打印公司的CEO,创始人。媒体把3d打印说的跟祖传秘方似的,包治百病,现在看来风头过后必然会有失落。3d打印业界需要保持清醒,尽量让这个落差小些,平缓些,理智些,毕竟3d打印还面临着不少亟待解决的问题。这些问题没有着落,3d打印是不会真的带来第三次技术革命的。

下面是转载新浪博客ALvan对部分技术做的名词解释:

automatic content recognition——简称ACR,不是“自动文本识别”,而是“自动内容识别”。举个例子,当你开着电视看iPad的时候,ACR会将原本应该在电视上放播的广告推送到你的iPad上。这个例子有点恼人,不过能说明问题。

Silicon Anode battery——直译“硅阳极电池”,但这里应该特指“纳米线电池”,由斯坦福崔屹等人发明,用硅纳米线覆盖的不锈钢阳极取代传统石墨阳极,可极大减轻电池重量,缩短充电时间。

Crowdsourcing——“众包”。同样都是将工作分配给别人,外包是包给特定的乙方,而众包而是包给不特定的人群。简单的说,就是将类似“维基百科”的协作方式引入工业界。(有点不靠谱)

Hybrid cloud computing——混合云计算,将多个云计算平台整合在一起进行计算,所以需要云计算作为基础。既然后面也提到了私有云(23)和云计算(32),这里就一并做个解释。私有云是整合服务器资源,并按需动态划分计算资源(CPU、内存、储存空间、带宽等)的一种架构,所以可以说是所有云计算的基础架构。而“云计算”这个词因为被各种滥用,所以表示的含义也很多,除了包含私有云(企业内部云)、公共云(iOS用的那种)、混合云(还没成熟)等基础设施架构外,也包含了各种服务(电子邮件)和软件(杀毒软件)等。

BYOD——Bring Your Own Device的缩写,指自带设备办公。说到这里,不妨顺带提一下Consumerization(43) “IT消费化”。随着各种智能设备的推出,不同于以往的公司采购,员工更倾向于携带个人的手机或平板进行办公。这个建立在云计算、虚拟化和移动设备基础上的趋势被认为是下一轮企业IT市场的一个增长点。

Activity Stream——活动流。看起来很学术的名字,其实很简单,就是Facebook的feed。把一个人做过的事情按照时间摆列好,关注了谁,约会了谁,给谁添加了评论,去哪里工作,诸如此类。开心网、新浪微博、甚至包括LinkedIn,都已经开始采用这种信息显示方式了。

NFC Payment——NFC是near field communication的缩写,译作“近场通讯”,从RFID演变而来,功能自然也是一样的。NFC payment,是在智能手机普及的基础上衍生出的一种手机支付方式,就像刷卡一样刷手机。不过前几天刚刚推出的iPhone5特别声明不支持NFC,《华尔街日报》对此的分析是苹果从来不愿意尝试未成熟的技术。。。好吧,近场支付是不成熟。

下面也提到了NFC,这里可以特别说明一下,NFC的作用自然不限于支付,这个技术的想象空间非常广阔。现在最为人熟知的应用就是把手机扔到一个平放的显示屏上,然后显示屏自动弹出手机里的内容,《007量子危机》和《碟中谍4》中都有很炫的演示。这种接触就可通讯的技术其实就是列表里提到的M2M communication service(机器间通讯)的一种。机器间通讯的方式有很多,以前微博上有个很火的浙大饮水机的微博就是一种原始但概念完整的实现。

最后要说的是列表里还提到了Mobile OTA payment(手机OTA支付),这个跟NFC支付有什么不同呢?OTA是Over-the-air的缩写,指空中下载,通过移动通信进行交互。一句话,手机没信号的时候NFC还能用,OTA就彻底废了。

Internet TV——互联网电视。原文中说TCL、联想和小米已经发布了,其实是个理解误区。Internet TV指的不是电视机这个设备,也不是用电视播放互联网的内容,而是指将电视节目通过互联网发送(也不同于IPTV,不过多解释了)。类似国外的Hulu,国内的PPStream、PPTV等可以看电视的软件,就是这个意思。不过PPS和PPTV还把电视频道作为独立的播放单元,什么时候可以把节目本身作为播放单元就是真的达到Internet TV的目标了。记性好的同学这个时候大概会想起上面提到的ACR了,传统媒体对这类概念特别感兴趣,因为能多赚钱。

Mesh network sensor——Mesh Network(网状网络)是个既古老又超前的概念。说古老是因为网络设计之初的目标就是去中心化,节点和节点之间彼此联系,最终形成一张没有中心的大网,说超前是因为这个拓扑结构太难实现,成本高,风险也难以控制。硬件版的网状网络很难大规模实现,只能在类似军用网络的小规模领域发光发热。不过基于网状网络思想的软件却出现很久了,那就是大家熟知的P2P下载,也就是BT下载。

Home health monitor——家用健康监控。备注提到“这个在低谷”,其实意思是这个技术被严重低估。想象一下,把家里的体温计、体重计、血压计、心率计算器等等各种诊断设备整合到一起,经常自助做一下简单的体检,更智能一点的话还能给出简单的诊断报告甚至用药建议,岂不美哉!不过这个解决方案是不是真有效还真是个问题。医生们的看法呢?

Virtual hosted desktop——虚拟桌面,最早提出这个概念的大概是Oracle的Network Computer。当年生不逢时,现在赶上了云计算的大潮,这个概念总算咸鱼翻身了……其实也没啥技术含量。

Virtual world——虚拟世界,玩过Second Life或者WOW的人都懂的。

Ideas management——想法管理或者说创意管理,勉强算是一种技术,其实是一个平台+理念。谈到创新,很多企业都是拍着胸脯,心里发虚。因为大多数企业从来都不缺乏创意,但缺乏对创意进行系统的评估、筛选和执行,于是创新也就只能停留在口号上。创意管理就是为此目的被“发明”出来,不过到目前为止,“创意管理”本身似乎也只是个创意而已,真正产品化的公司凤毛麟角。

Consumer telematics——这个名字太有迷惑性了,工业界总是喜欢发明很多前卫的新词儿,描述的都是些“老古董”,这个词当然也不例外。其实这是汽车行业的术语,最早由BMW和Chrysler提出,简单的说就是让汽车能联上网,可以译作“车载信息服务”。

说来也稀罕,汽车诞生了这么多年,能听收音机,能用GPS导航,能打电话,这都算telematics,但就是没有好好开发过上网功能。现在为了增加卖点,制造商终于想到汽车也可以上网了。上网这个概念不新鲜,不过列表里提到的自动驾驶汽车却是100%依赖这一技术的,所以多少也期待一下吧。

Prediction Analysis——预测分析,说起来也不是新技术,凡是涉及预测的,比如销量预测、股价预测、天气预报、地震预警,都是预测分析(算命不算),所以这个技术可以说从人类诞生时就出现了,而且是历久弥新。其中涉及到的数学建模、数据挖掘、游戏理论等等也不是必然依赖于计算机的出现,之所以今天重新提起这个概念,是因为计算机的出现带来一个新的问题——机器学习(machine learning)。

有时候你做预测会用到计算机,比如看K线图预测走势,并不是我们这里说的“预测分析”,因为没涉及机器学习。那么怎么才算是机器学习了呢?让电脑分析完过去的走势,然后给出明天的开盘收盘价,这才叫机器学习了。牛吧!看起来就很科幻的感觉,事实上也就是科幻。因为现在的机器学习非常原始,用输入法打一串拼音能自动拼出一个完整句子就已经算是国际先进水平了。

(本文作者为"fangpian3",最初发表于fangpian3.com,该网站现与诺研3D打印服务网合并为同一网站)automatic content recognition——简称ACR,不是“自动文本识别”,而是“自动内容识别”。举个例子,当你开着电视看iPad的时候,ACR会将原本应该在电视上放播的广告推送到你的iPad上。这个例子有点恼人,不过能说明问题。

Silicon Anode battery——直译“硅阳极电池”,但这里应该特指“纳米线电池”,由斯坦福崔屹等人发明,用硅纳米线覆盖的不锈钢阳极取代传统石墨阳极,可极大减轻电池重量,缩短充电时间。

Crowdsourcing——“众包”。同样都是将工作分配给别人,外包是包给特定的乙方,而众包而是包给不特定的人群。简单的说,就是将类似“维基百科”的协作方式引入工业界。(有点不靠谱)

Hybrid cloud computing——混合云计算,将多个云计算平台整合在一起进行计算,所以需要云计算作为基础。既然后面也提到了私有云(23)和云计算(32),这里就一并做个解释。私有云是整合服务器资源,并按需动态划分计算资源(CPU、内存、储存空间、带宽等)的一种架构,所以可以说是所有云计算的基础架构。而“云计算”这个词因为被各种滥用,所以表示的含义也很多,除了包含私有云(企业内部云)、公共云(iOS用的那种)、混合云(还没成熟)等基础设施架构外,也包含了各种服务(电子邮件)和软件(杀毒软件)等。

BYOD——Bring Your Own Device的缩写,指自带设备办公。说到这里,不妨顺带提一下Consumerization(43) “IT消费化”。随着各种智能设备的推出,不同于以往的公司采购,员工更倾向于携带个人的手机或平板进行办公。这个建立在云计算、虚拟化和移动设备基础上的趋势被认为是下一轮企业IT市场的一个增长点。

Activity Stream——活动流。看起来很学术的名字,其实很简单,就是Facebook的feed。把一个人做过的事情按照时间摆列好,关注了谁,约会了谁,给谁添加了评论,去哪里工作,诸如此类。开心网、新浪微博、甚至包括LinkedIn,都已经开始采用这种信息显示方式了。

NFC Payment——NFC是near field communication的缩写,译作“近场通讯”,从RFID演变而来,功能自然也是一样的。NFC payment,是在智能手机普及的基础上衍生出的一种手机支付方式,就像刷卡一样刷手机。不过前几天刚刚推出的iPhone5特别声明不支持NFC,《华尔街日报》对此的分析是苹果从来不愿意尝试未成熟的技术。。。好吧,近场支付是不成熟。

下面也提到了NFC,这里可以特别说明一下,NFC的作用自然不限于支付,这个技术的想象空间非常广阔。现在最为人熟知的应用就是把手机扔到一个平放的显示屏上,然后显示屏自动弹出手机里的内容,《007量子危机》和《碟中谍4》中都有很炫的演示。这种接触就可通讯的技术其实就是列表里提到的M2M communication service(机器间通讯)的一种。机器间通讯的方式有很多,以前微博上有个很火的浙大饮水机的微博就是一种原始但概念完整的实现。

最后要说的是列表里还提到了Mobile OTA payment(手机OTA支付),这个跟NFC支付有什么不同呢?OTA是Over-the-air的缩写,指空中下载,通过移动通信进行交互。一句话,手机没信号的时候NFC还能用,OTA就彻底废了。

Internet TV——互联网电视。原文中说TCL、联想和小米已经发布了,其实是个理解误区。Internet TV指的不是电视机这个设备,也不是用电视播放互联网的内容,而是指将电视节目通过互联网发送(也不同于IPTV,不过多解释了)。类似国外的Hulu,国内的PPStream、PPTV等可以看电视的软件,就是这个意思。不过PPS和PPTV还把电视频道作为独立的播放单元,什么时候可以把节目本身作为播放单元就是真的达到Internet TV的目标了。记性好的同学这个时候大概会想起上面提到的ACR了,传统媒体对这类概念特别感兴趣,因为能多赚钱。

Mesh network sensor——Mesh Network(网状网络)是个既古老又超前的概念。说古老是因为网络设计之初的目标就是去中心化,节点和节点之间彼此联系,最终形成一张没有中心的大网,说超前是因为这个拓扑结构太难实现,成本高,风险也难以控制。硬件版的网状网络很难大规模实现,只能在类似军用网络的小规模领域发光发热。不过基于网状网络思想的软件却出现很久了,那就是大家熟知的P2P下载,也就是BT下载。

Home health monitor——家用健康监控。备注提到“这个在低谷”,其实意思是这个技术被严重低估。想象一下,把家里的体温计、体重计、血压计、心率计算器等等各种诊断设备整合到一起,经常自助做一下简单的体检,更智能一点的话还能给出简单的诊断报告甚至用药建议,岂不美哉!不过这个解决方案是不是真有效还真是个问题。医生们的看法呢?

Virtual hosted desktop——虚拟桌面,最早提出这个概念的大概是Oracle的Network Computer。当年生不逢时,现在赶上了云计算的大潮,这个概念总算咸鱼翻身了……其实也没啥技术含量。

Virtual world——虚拟世界,玩过Second Life或者WOW的人都懂的。

Ideas management——想法管理或者说创意管理,勉强算是一种技术,其实是一个平台+理念。谈到创新,很多企业都是拍着胸脯,心里发虚。因为大多数企业从来都不缺乏创意,但缺乏对创意进行系统的评估、筛选和执行,于是创新也就只能停留在口号上。创意管理就是为此目的被“发明”出来,不过到目前为止,“创意管理”本身似乎也只是个创意而已,真正产品化的公司凤毛麟角。

Consumer telematics——这个名字太有迷惑性了,工业界总是喜欢发明很多前卫的新词儿,描述的都是些“老古董”,这个词当然也不例外。其实这是汽车行业的术语,最早由BMW和Chrysler提出,简单的说就是让汽车能联上网,可以译作“车载信息服务”。

说来也稀罕,汽车诞生了这么多年,能听收音机,能用GPS导航,能打电话,这都算telematics,但就是没有好好开发过上网功能。现在为了增加卖点,制造商终于想到汽车也可以上网了。上网这个概念不新鲜,不过列表里提到的自动驾驶汽车却是100%依赖这一技术的,所以多少也期待一下吧。

Prediction Analysis——预测分析,说起来也不是新技术,凡是涉及预测的,比如销量预测、股价预测、天气预报、地震预警,都是预测分析(算命不算),所以这个技术可以说从人类诞生时就出现了,而且是历久弥新。其中涉及到的数学建模、数据挖掘、游戏理论等等也不是必然依赖于计算机的出现,之所以今天重新提起这个概念,是因为计算机的出现带来一个新的问题——机器学习(machine learning)。

有时候你做预测会用到计算机,比如看K线图预测走势,并不是我们这里说的“预测分析”,因为没涉及机器学习。那么怎么才算是机器学习了呢?让电脑分析完过去的走势,然后给出明天的开盘收盘价,这才叫机器学习了。牛吧!看起来就很科幻的感觉,事实上也就是科幻。因为现在的机器学习非常原始,用输入法打一串拼音能自动拼出一个完整句子就已经算是国际先进水平了。